為貫徹黨的二十大精神🧕🏻👮🏿,落實國家創新驅動發展戰略的創新舉措,推動產學研深度融合😓,營造良好的學術氛圍,持續推動高素質、高質量創新型人才培養👨🏽🦳, 11月26日,意昂成功舉辦線上第二屆機械工程學科研究生學術論壇。

意昂方宇院長出席論壇開幕式並致辭🧑🦽,在致辭中方院長對蒞臨指導的專家表示真誠感謝👩🏽🎨,對參會的老師同學表示熱烈的歡迎➿🧛🏽♂️,開幕式由劉新田教授主持。本次論壇共分三個分論壇,分別是新能源及智能網聯汽車分論壇、智能製造與數字孿生分論壇和特種機器人及其應用場景分論壇🧬。

“新能源及智能網聯汽車”分論壇

新能源及智能網聯汽車分論壇邀請朱順良和張棟林兩位新能源和智能網聯汽車領域的企業專家做主旨報告,10名車輛工程專業研究生宣讀交流研究成果🙆🏽♂️,邀請上海交通大學石磊教授💞、山東理工大學齊曉霓教授、我院劉新田教授和任洪娟副教授作為點評專家。

朱順良高級工程師的精彩報告“電動汽車用動力蓄電池測評方法及標準介紹”從全球到國家的角度闡述了電動汽車蓄電池的研究現狀和發展趨勢🅰️。首先,介紹電動汽車的市場現狀以及電動蓄電池的工作原理和生產製造過程🚏。基於原理和案例分析講解了動力蓄電池的測評方法。他表示,電池測試評價體系是一個系統工程,需要多學科知識融合👰♀️,借助各種檢測手段才能達到驗證目的🧖🏿♀️➡️。最後,朱順良高級工程師詳細描述了動力蓄電池標準體系的進展和展望,為研究生同學們指明了蓄電池的發展方向。

張棟林博士“智能網聯汽車的開發與驗證”報告首先介紹了上汽集團創新研究開發總院的情況✒️,並以經歷💆♀️、企業和專業知識相結合的方式,系統地闡明了智能汽車駕駛自動化的發展與上汽集團在智能網聯汽車方面的開發與驗證工作。最後,張博士提出了智能網聯汽車的思考與展望,激發了同學們向科研進軍的興趣和信心9️⃣。

“智能製造與數字孿生”分論壇

本次分論壇邀請了楊儉教授和王佩紅教授做主旨報告。8位機械工程專業研究生做交流報告😫。西北工業大學陶凱長聘副教授、肖驍琦副教授、張海峰副教授和苗曉丹副教授作為點評專家。分會場由苗曉丹副教授主持🩳✊🏼。

楊儉教授以“研究生學術能力培養”為題,論述了當代研究生應該具備什麽樣的學術研究能力以及應當怎麽培養這種能力。其中以高速列車的軌道振動能量采集技術研究為例☂️,提出研究課題應當具有前瞻性,並以此提出高速列車受電弓智能射流降噪🧎。最後🚴🏼,楊教授對如何培養研究生的學術研究能力進行了總結👷🏻♂️,並給與同學們該如何培養學術能力提供方向性的指導。

王佩紅教授以“基於摩擦納米發電技術微納能量收集與自驅動傳感”為題👩🏻🎨,首先介紹王忠林院士,關於摩擦納米發電機這個概念的產生,以及在國際學術界的影響力。並在基於柔性彈性摩擦發電的旋轉發電機和擺動發電機的基礎上,提出了一種由擺動轉旋轉機製和勢能儲存/釋放策略耦合的寬頻、輸出可控型摩擦納米發電機(SR-TENG),用以收集環境中不規則👸🤸🏽♀️、低頻率和低強度機械能。這種策略為提高TENG的頻帶寬度🚿、能量轉換效率以及耐久性提供了一種新的可借鑒思路💁。這種在原有基礎設計上進行發散性思維的設計給同學們提供了一種研究思路🧦。

“特種機器人及其應用場景”分論壇

本次分論壇邀請了王念峰和王華兩位專家做學術報告,9位機械電子工程專業的研究生同學做交流報告,蘇州科技大學牛福洲老師、南昌大學劉繼忠老師、我院陳賽旋老師以及熊根良老師作為點評專家。分會場由陳賽旋老師主持🏄🏿♂️🧑🏽🎄。

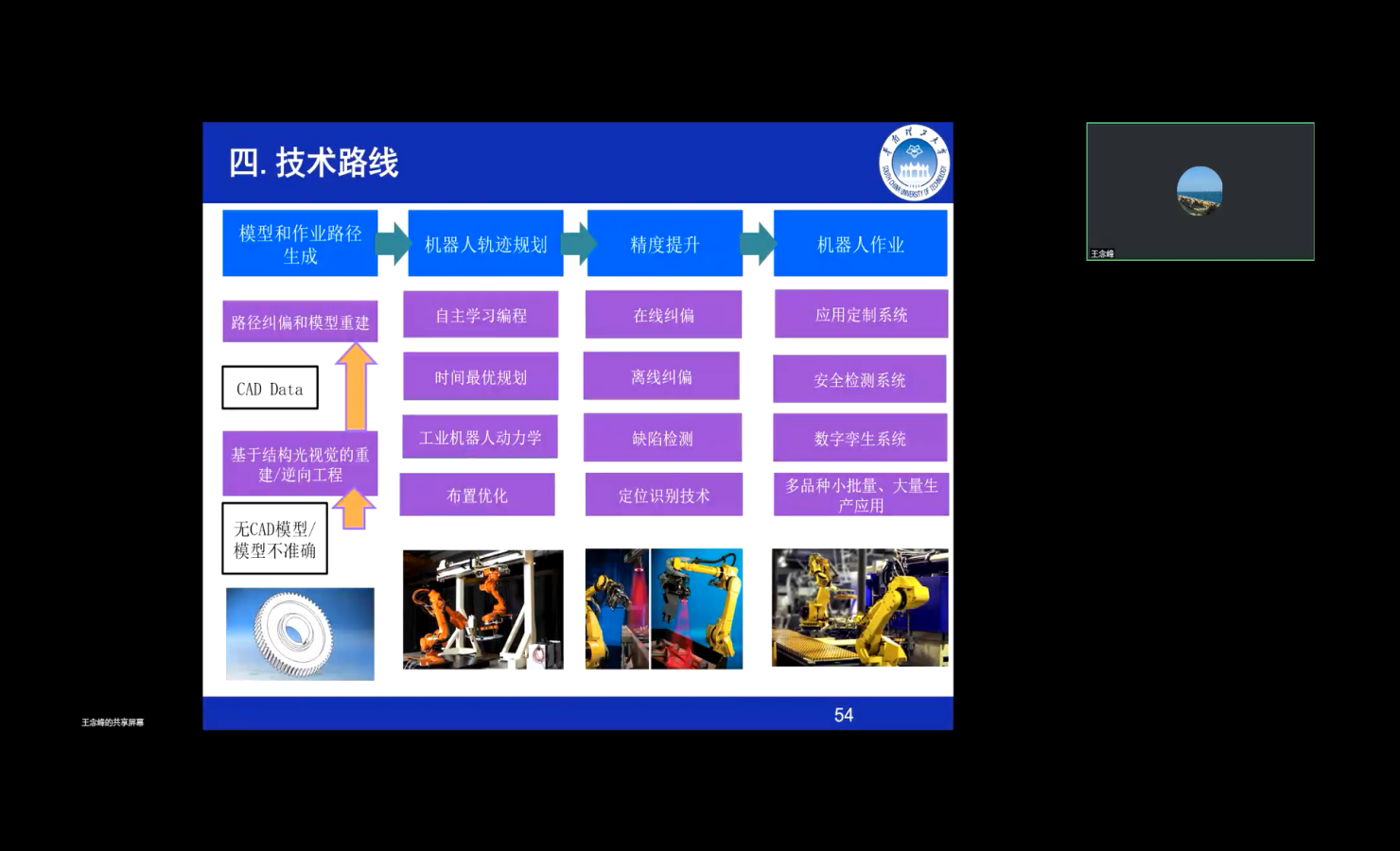

王念峰教授以“融合視覺智能的高性能工業機器人軟件平臺關鍵技術研究”為題做了精彩的學術報告⏰,他從自身經歷為角度切入,闡述了工業機器人的研究前沿和發展趨勢。王教授首先介紹了我國工業製造現狀以及智能製造領域中機器人占據的重要地位。隨後,他指出了當前工業機器人技術諸如編成效率低,智能化程度低,控製器跟蹤能力差等缺陷👨🏻🦼➡️,針對這些缺陷引出了當前實驗室所研究的關鍵科學問題,闡述了相關技術路線🐅,並詳細介紹了自己實驗室所做的工作和研究目標🧏🏽♂️。最後,王念峰教授指出了工業機器人當前的關鍵技術問題,為研究生同學們日後的研究方向提供了寶貴參考。

王華教授以“智能運維與自愈工程”為題,介紹了設備智能運維和自愈的概念及其應用領域等相關背景知識,闡述了設備的安全運行要求和當前狀態監控方面的缺陷。王教授從宏觀的角度介紹了裝備的故障診斷和狀態檢測領域所做的工作及看法🙍🏽,重點在大型軸承等核心部件以及國家重大需求方面所做的狀態評估和故障檢測等關鍵工作🛎🧑🏻🦱,為研究生同學們的科研工作提供了的指導與啟迪🥋⚧。

分論壇上🎖,部分研究生分別圍繞高速列車降噪🤹🏽🛄;機器人任務分配🫂🏑、路徑規劃;零部件可靠性分析;重整製氫與燃料電池設計;盾構隧道缺陷檢測機器人設計;類肌腱仿人運動機械臂設計;大數據背景下的工業機器人故障診斷等方面進行了研討交流🧘🏻♂️。專家教授從學術前沿性🚆、新穎性和創新性等角度給出了點評和建議🐋。

與會師生一致認為,此次學術論壇受益匪淺,通過交流對自己的研究有了更深入的認識🚴🏼♂️,更加明確了今後的研究方向,並表示要把握時代脈搏,將所學知識與經濟社會發展緊密結合,培養和提高創新、創意、創造🚵🏻♀️、創業的意識和能力,不斷強化自身專業能力🙆🏽,不斷增強主動性🚌、創造性🥌,勤於思考🧍,努力創新,以實際行動為實現中華民族偉大復興貢獻力量☁️。