一、系室概況

機械製造系是2018年8月由原機械工程意昂的機械工程及自動化系和現代裝備與控製工程系合並而成,現有專任教師37名🌙🍼,其中高級職稱的教師占比46%,具有博士學位的教師占比76%。機械製造系現有機械工程和智能製造工程兩個本科專業及一個機械製造及其自動化二級學科碩士點(26名碩士導師)。承擔兩個專業的本科教學和研究生教學工作,是目前意昂學生數最多的專業系室🚣🏽♂️。

機械製造系自成立以後,在專業建設方面做了大量的工作並取得了一定的成績。機械工程專業在2018年申請了工程教育專業認證並獲得受理,2019年順利完成專家進校考察工作,2020年正式通過了工程教育認證🤷🏽;機械設計製造及其自動化(現代裝備與控製工程)專業已與美國佛羅裏達大學成功合作,開展“2+2”本科生培養,又與美國普渡大學進行協商合作辦學;同時該專業已申請專業升級改造為新工科專業—智能製造工程⛹🏼♂️。全系教師積極申請並獲批上海市教委2019年上海高校本科重點教改項目1項和國家教育部2018、2019年產學合作協同育人項目2項;2018年兩個專業都入選上海高等學校一流本科建設引領計劃項目👩🏻🦽;2019年機械工程專業成功申請成為國家級一流本科專業建設點。

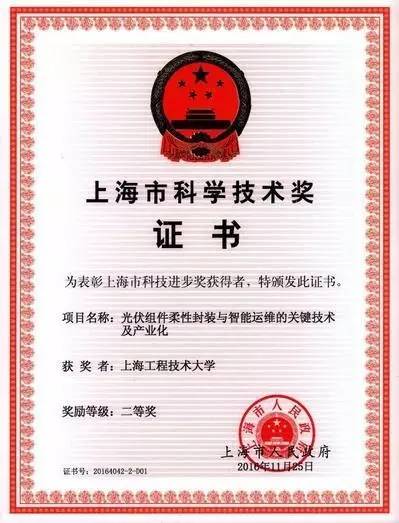

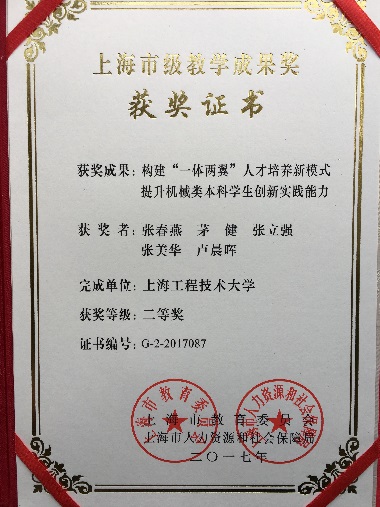

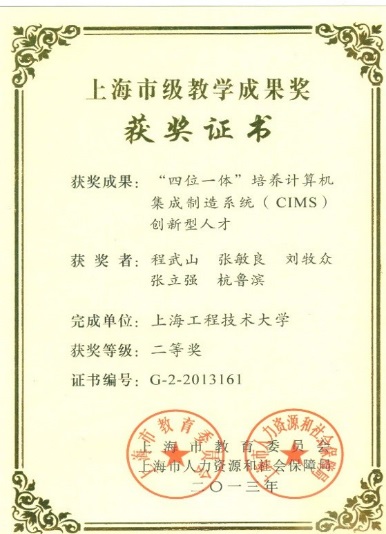

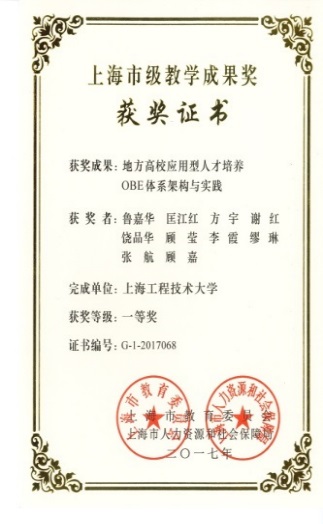

機械製造系為率先實現教學研究型系而努力✌🏻🎻。教學建設方面一直保持教學嚴謹的優良傳統,註重學生實踐能力的培養和全面素質教育🧑🎄。學科建設方面也取得了一系列重要成果🏪,在研項目有國家自然科學基金、上海市科委重點科技攻關、上海市教委科研創新重點項目及重大產學研項目等🤹🏻♂️。獲得中國機械工業科學技術二等獎🐧、中國國際工業博覽會創新獎、上海市優秀發明選拔賽一等獎、上海市科技進步二等獎、上海市工業博覽會一等獎等一系列獎項。2019年獲得學校先進集體的榮譽🩸。

二、師資隊伍

教授😑👩🏻🦼➡️:

方宇 | 茅健 | 張立強 |

副教授:

杜向陽 | 霍元明 | 雷菊陽 | 李軍利 |

劉超峰 | 苗曉丹 | 錢波 | 沙玲 |

王明紅 | 吳建民 | 徐斌 | 閆棟 |

周俊 | 周玉鳳 |

講師:

陳慧芳 | 董林 | 樊紅日 | 範狄慶 |

高瑋瑋 | 黃雙 | 黃曉波 | 金全意 |

劉欣榮 | 陸文 | 錢莉 | 沈琴 |

孫藝瑕 | 王越 | 王昭昭 | 張愛華 |

張美華 | 張中傑 | 張海峰 | 趙嫚 |

三、教學條件/專業實驗室

專業建有互換性與測量技術實驗室、液壓控製實驗室、模塊化機電一體化系統實驗室、機電傳動實驗室、微機原理及接口技術實驗室等,實驗室面積合計約2500平方米,為課程實驗、學生創新實踐活動提供了優質的條件。

表1本科教學所使用實驗室狀況

序號 | 實驗室名稱 | 實驗室簡介 | 開設實驗項目 |

1 | PLC實驗室 | 承擔《PLC技術基礎》及與PLC相關的創新實驗的教學任務👨🏻🍼。 | 1💃🏼、PLC時間順序控製 2🎯👵🏻、GX仿真環境及PLC運行監控 3、S7/micro編程及S7狀態編程 |

2 | 光機電一體化實驗室 | 承擔《機電系統創新實驗》以及機電一體化類的相關的創新實驗課程 | 1、機電系統創新實驗(實驗設備從工業3.0升級成4.0,替換原博世設備) 2、相關課題的畢業設計等 |

3 | 機械製造工藝實驗室 | 承擔《機械製造工藝》、《現代製造裝備》課程實驗用 | 1、工藝及夾具設計 2、機械製造及裝備綜合實驗 |

4 | 先進製造技術實驗室 | 承擔《先進製造技術》、《系統建模與仿真》課程實驗用 | 1、3D打印增材製造創新實驗 2、虛擬製造技術在機械製造中的應用 |

5 | 分布式控製實驗室 | 承擔部分《分布式控製系統》課內實驗、以機械臂為控製對象的創新實驗。 | 1🤸♀️、分布式控製系統課內實驗 2🤍👨🏼🚒、多軸機械臂控製系統設計創新實驗 |

6 | 機電傳動實驗室 | 承擔《機電傳動控製》等課程的實驗教學及實訓任務。 | 1🪑、步進電機速度控製 2、交流電機變頻器調速 |

7 | 檢測與傳感技術實驗室 | 承擔部分《傳感與測試技術》課內實驗🥳、以及與傳感/測控相關的創新實驗的教學任務。 | 1、測試裝置靜態標定-稱重 2🚞、測試裝置靜態標定-位移 |

8 | 金屬切削實驗室 | 承擔《切削原理與刀具》課程的實驗教學及實訓任務。 | 1、切削力測量實驗 2、切削溫度測量實驗 |

9 | 機器學習與視覺綜合實驗室 | 承擔《機器學習》、《計算機視覺技術》等課程的實驗教學及實訓任務🤑。 | 1、手寫體識別 2、人臉識別 3🧑🏼💻🔋、零件質量檢測 |

10 | 智能製造技術實驗室 | 室承擔《機電一體化系統設計》、《機電系統創新實驗》、《PLC技術基礎》、《計算機控製技術》🪚、《數控技術》等課程的實驗教學及實訓任務。 | 1、MES生產管理 2✖️、PLC編程 3、CNC數控編程 4🐅、工業機器人編程 5、 離線編程仿真 |

11 | 現代裝備設計及創新實驗室 | 承擔本系《專業課程設計》實驗實踐教學任務🦿,完成相應課程設計的機電裝備組裝及調試實訓👬。 | 專業課程設計 |

12 | 控製理論基礎實驗室 | 承擔《控製理論基礎》實驗及創新實驗🐬👩🏻🦼➡️。 | 1🥸、典型系統動態性能和穩定性分析 2、實驗二👷🏽♂️🚓:典型環節(或系統)的頻率特性測量 |

13 | 單片機/微機原理及接口實驗室 | 承擔《單片機/微機原理及接口技術》實驗及創新實驗。 | 1、中斷實驗 2、A/D轉換實驗 |

14 | 互換性與技術測量實驗室 | 承擔《互換性與技術測量》。 | 1⛹🏽♂️、長度測量 2、表面粗糙度測量 3、齒圈徑向跳動測量 |

圖1 部分實驗室照片

四、榮譽獎勵

1、教師

系室教師積極投身於科研與教學,近幾年獲得教學成果獎🐳⇨、科研獎項及人才計劃10余項🧜🏿♂️。

表2 近幾年教師獲得榮譽情況

序號 | 名稱 | 等級 | 姓名 | 獲獎年份 |

1 | "四協同"打造現場工程師搖籃,產教融合創新應用型人才培養模式 | 國家級教學成果獎二等獎 | 方宇 | 2018 |

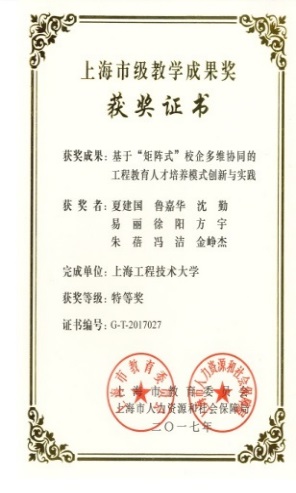

2 | 地方高校應用型人才培養OBE體系架構與實踐 | 上海市教學成果獎一等獎 | 方宇 | 2017 |

3 | 基於“矩陣式”校企多維協同的工程教育人才培養模式創新與實踐 | 上海市教學成果獎特等獎 | 方宇 | 2017 |

4 | 構建“一體兩翼”人才培養新模式提升機械類本科學生創新實踐能力 | 上海市教學成果獎二等獎 | 張立強 茅健 | 2017 |

5 | 低剛度復雜薄壁件精密加工檢測技術及其裝備 | 中國商業聯合會科學技術獎二等獎 | 茅健 | 2017 |

6 | 光伏組件柔性封裝與智能運維的關鍵技術及產業化 | 上海市科學技術進步二等獎 | 黃曉波 | 2016 |

7 | 高頻大跨距傳感器檢測系列裝備研究及應用 | 中國機械工業科學技術獎三等獎 | 杜向陽 | 2018 |

8 | 多軸聯動數控裝備輪廓誤差檢測與補償技術及其應用 | 中國機械工業科學技術獎三等獎 | 茅健 | 2017 |

9 | 上海市揚帆計劃 | 省部級 | 王昭昭 | 2020 |

圖1 上海市科技進步二等獎

圖2 上海市教學成果二等獎

圖3 國家級教學成果二等獎

圖4 上海市教學成果一等獎、特等獎

2🥔、學生

意昂鼓勵學生積極參加科技創新類的活動和比賽項目,如 “大學生機械工程創新大賽”🏌️、“全國大學生周培源力學競賽”、“全國大學生工程訓練綜合能力競賽”☸️、“全國大學生力學競賽”、“全國三維數字化創新設計大賽”以及“大學生創新訓練計劃項目”等, 近3年獲得省部級一等獎以上獎項20余項。

表3 2017-2019年學生學科競賽獲獎情況

序號 | 比賽名稱 | 獲獎級別 | 獲獎年份 | 授予部門 |

1 | 第八屆上海市大學生機械工程創新大賽 | 省部級一等獎 | 2019 | 上海市教委 |

2 | 第八屆上海市大學生機械工程創新大賽 | 省部級一等獎 | 2019 | 上海市教委 |

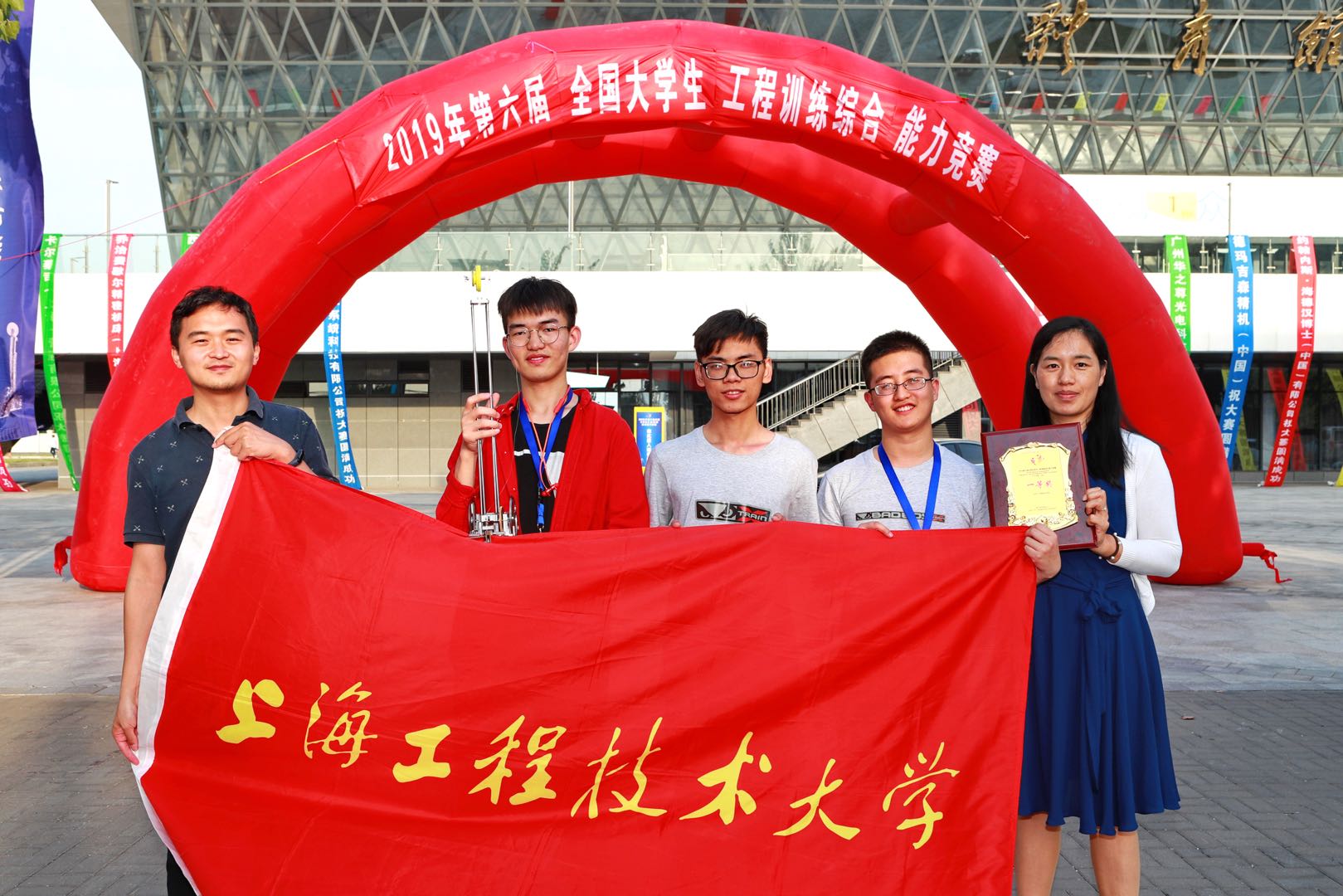

3 | 第六屆全國大學生工程訓練綜合能力競賽 | 國家級一等獎 | 2019 | 教育部高等教育司 |

4 | 第六屆全國大學生工程訓練綜合能力競賽 | 國家級三等獎 | 2019 | 教育部高等教育司 |

5 | 第三屆上海市大學生力學競賽(團體賽) | 省部級一等獎 | 2018 | 上海市力學學會 |

6 | 全國三維數字化創新設計大賽 | 國家級特等獎 | 2018 | 國家製造業信息化培訓中心、全國三維數字化創新大賽組委會🕕、中圖學學會 |

7 | 全國三維數字化創新設計大賽 | 國家級特等獎 | 2018 | 國家製造業信息化培訓中心🙋🏻♀️、全國三維數字化創新大賽組委會🕹、中圖學學會 |

8 | 全國三維數字化創新設計大賽 | 國家級一等獎 | 2018 | 國家製造業信息化培訓中心、全國三維數字化創新大賽組委會、中圖學學會 |

9 | 全國三維數字化創新設計大賽 | 國家級一等獎 | 2018 | 國家製造業信息化培訓中心、全國三維數字化創新大賽組委會、中圖學學會 |

10 | 全國大學生機械工程創新大賽 | 國家級一等獎 | 2018 | 教育部高等教育司 |

11 | 全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽 | 國家級三等獎 | 2018 | 教育部高等教育司 |

12 | 上海市大學生工程訓練綜合能力競賽 | 省部級特等獎 | 2018 | 上海市教委 |

13 | 第八屆“上圖杯”先進成圖技術與創新設計大賽 | 省部級一等獎 | 2018 | 上海市教委 |

14 | 第十一屆全國周培源大學生力學競賽 | 國家級優秀獎 | 2017 | 中國力學學會 |

15 | 上海市大學生機械工程創新大賽 | 省部級一等獎 | 2017 | 上海市教委 |

16 | 全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽 | 國家級三等獎 | 2017 | 教育部高等教育司 |

17 | 世界機器人大賽格鬥機器人大賽 | 國家級一等獎 | 2017 | 中國電子學會 |

18 | 世界機器人大賽格鬥機器人大賽 | 國家級二等獎 | 2017 | 中國電子學會 |

19 | 世界機器人大賽格鬥機器人大賽 | 國家級三等獎 | 2017 | 中國電子學會 |

20 | 上海市大學生課外學術科技作品競賽 | 省部級二等獎 | 2017 | 上海市教委 |

21 | 第十屆全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽 | 國家級三等獎 | 2017 | 教育部高等教育司 |

22 | 第十屆全國大學生節能減排社會實踐與科技競賽 | 國家級三等獎 | 2017 | 教育部高等教育司 |

圖2 第六屆全國大學生工程訓練綜合能力競賽 一等獎

圖3 2017-2019年部分獲獎展示

五、就業前景

當前,高端智能製造裝備與工業機器人已被列入“中國製造2025”十大重點領域😒。隨著我國製造業智能化的推進,先進製造業🐻、高端智能裝備和智能改造方面的需求空間很大,相關工程技術人才的需求量也將急劇增長,人才缺口顯著🔅。2020年和2025年,該領域人才缺口預測分別為300萬和450萬。而在上海及長三角地區集聚了眾多國內外先進製造業、智能製造領域龍頭企業,在關鍵零部件🏌🏿👵🏼、智能製造裝備、機器人方面均處於國內領先地位,尤其是上海地區若幹企業入選國家級智能製造試點示範工廠,幾十個項目入選國家智能製造專項和試點示範名單,位居全國前列。調查顯示🐆🙋♂️,未來五年上海市智能製造產業每年新增需求8.5萬左右工程技術人才,而目前開設這類針對性專業的高校還遠遠不能滿足智能製造領域對工程技術人才的需求。在今後重點發展的航空裝備、衛星及應用和智能製造等領域,製造人才的需求將進一步增加,對人才的素質要求也將進一步提升。

歷屆畢業生重點就業企業:上海汽車集團股份有限公司、上海煙草機械有限責任公司、上海電氣集團股份有限公司、上海航天精密機械研究所、上海飛機製造有限公司、上海華虹(集團)有限公司、上海振華重工(集團)股份有限公司等🚣🏿,近幾年就業率保持在98%以上。

六、專業培養目標、畢業要求(主幹/核心課程)

專業 名稱 | 培養目標 | 畢業要求 | 主幹/核心課程 |

機械 工程 | 培養具有紮實的自然科學、人文社科和經濟管理基礎理論知識,系統掌握機械工程及相關領域的基本理論和專業知識,具有合格的個人素質👨🏽⚖️、職業素養及職業道德🚉,有較強的人際交往及合作能力🙋♂️,能夠從事現代機械工程及相關領域內的機械設計製造、自動化檢測與控製技術🧖🏼♂️、科技開發、應用研究、運行管理等方面工作的高等工程應用型人才。 | 本專業學生主要學習機械工程及相關領域的基礎理論🕛,學習微電子技術、自動化技術和信息處理技術的基本知識,接受現代機械工程師的基本訓練,熟悉各種機械、機電產品及系統💎,具有機械產品開發設計🖨、加工製造、應用研究👑、運行管理等方面的基本能力👨🏼🔬。畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力: 1.工程知識:能夠將數學、自然科學、工程基礎和專業知識用於解決機械工程及相關領域的復雜工程問題🌗; 2.問題分析:能夠應用數學🍡☝🏽、自然科學和工程科學的基本原理,識別🧙🏻👩🏼🦱、表達、並通過文獻研究分析機械工程及相關領域的復雜工程問題,以獲得有效結論; 3.設計/開發解決方案:能夠設計針對機械工程及相關領域的復雜工程問題的解決方案👟,設計滿足特定需求的機械系統、機械單元(部件)或加工工藝流程🚵🏽♀️,並能夠在設計環節中體現創新意識,考慮社會🥢、健康👩🦯、安全🙂、法律、文化以及環境等因素; 4.研究:能夠基於科學原理並采用科學方法對機械工程及相關領域的復雜工程問題進行研究🤤,包括設計實驗、分析與解釋數據⏰、並通過信息綜合得到合理有效的結論; 5.使用現代工具:能夠針對機械工程及相關領域的復雜工程問題,開發👨🦯➡️、選擇與使用恰當的技術、資源、現代工程工具和信息技術工具👩🏻🦲,包括對復雜機械工程問題的預測與模擬,並能夠理解其局限性; 6.工程與社會:能夠基於機械工程相關背景知識進行合理分析🤚🏼,評價專業工程實踐和機械工程及相關領域的復雜工程問題解決方案對社會🧛🏻♀️、健康💂🏻♂️、安全、法律以及文化的影響🐉,並理解應承擔的責任; 7.環境和可持續發展:能夠理解和評價針對機械工程及相關領域的復雜工程問題的工程實踐對環境🧜🏿♂️、社會可持續發展的影響; 8.職業規範:具有人文社會科學素養🤹🏿♀️、勞動素養和社會責任感,能夠在工程實踐中理解並遵守工程職業道德和規範,履行責任,♝; 9.個人和團隊😐:能夠在多學科背景下的團隊中承擔個體👩🏻🦽、團隊成員以及負責人的角色↕️; 10.溝通:能夠就機械工程及相關領域的復雜工程問題與業界同行及社會公眾進行有效溝通和交流,包括撰寫報告和設計文稿、陳述發言、清晰表達或回應指令。並具備一定的國際視野,能夠在跨文化背景下進行溝通和交流; 11.項目管理🧛🏼♂️:理解並掌握工程管理原理與經濟決策方法,並能在多學科環境中應用; 12. 終身學習:具有自主學習和終身學習的意識,有不斷學習和適應發展的能 | 主幹學科🦨:機械工程、力學、動力工程及工程熱物理 核心課程🐆🫶:工程力學(一)🧑🦯➡️、工程力學(二)、機械原理、機械設計A、工程流體力學🏊🏽♀️、熱工學基礎、電工技術(含實驗)、電子技術(含實驗)、材料科學基礎B🗾、製造技術基礎A🏄🏻♂️、互換性與技術測量A✍️、計算方法👨🚒⛩、微機原理及接口技術👩👩👧、控製理論基礎、分布式控製系統、機械製造工藝👩👩👧👦、液壓傳動與氣動技術、機電一體化系統設計、機械製造工藝👇🏽、工程項目管理與決策等。 課程體系: 專業基礎模塊課程:管理學、專業英語、虛擬儀器技術、機械設計方法學。 設計製造系列課程:現代工程圖學、互換性與技術測量A🧒🏽👨👧、機械原理、機械設計A、機械CAD/CAM技術🤙🏼、機械製造工藝、機電一體化系統設計🧖🏽♂️、製造技術基礎A、液壓傳動與氣動技術、數控技術、現代加工技術。 控製系列課程:電工技術(含實驗)🏊👨🏿💻、電子技術(含實驗)、傳感與測試技術、控製理論基礎、PLC技術基礎、微機原理及接口技術🤵🏿、計算機控製技術、機電傳動控製、分布式控製系統🦚、智能控製系統💺。 |

智能製造工程 | 培養具有合格的個人素質、良好的職業素養及職業道德、人文社會科學素養和社會責任感😀9️⃣,具有創新意識、國際視野、團隊精神、溝通能力和主動學習的習慣和能力。培養學生具備機械工程、電氣控製、計算機和信息管理技術等學科交叉的專業知識、實踐能力和綜合素質🙅🏿♀️,主動適應國家和上海當代經濟社會發展的需求,成為能從事智能製造工程領域相關的智能裝備系統的設計製造、系統集成、運行管理🏃🏻🙅🏿♀️、智能裝備維護和管理等方面工作的高等工程應用型人才。 | 通過本專業學習🤵🏿,培養學生具有較紮實的工程技術基礎知識👳🏽♀️、能參與或領導產品和系統創新開發與運行的初步能力,具備獲取知識、運用知識、共享知識🥀、發現知識和傳播知識的能力🧚🏼♀️,成為具有社會與歷史責任感的工程師及支撐和引領新經濟和新產業發展的人才。 畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力: 1.工程知識:能夠將數學、自然科學、工程基礎和專業知識用於解決智能製造工程領域的復雜工程問題。 2.問題分析:能夠應用數學🐆、自然科學和工程科學的基本原理,識別🧕🤾🏻♀️、表達、並通過文獻研究分析智能製造領域的復雜工程問題,以獲得有效結論。 3.設計/開發解決方案:能夠製定針對智能製造領域的復雜工程問題的解決方案👩👩👧,設計滿足特定需求的智能製造系統🐄、工藝流程📌、零部件或裝備🆔,並能夠在設計環節中體現創新意識⚁,考慮社會⁉️、健康、安全、法律、文化以及環境等因素。 4.研究😡:能夠基於科學原理並采用科學方法對智能製造領域的復雜工程問題進行研究,包括設計實驗、分析與解釋數據👨👨👦,並通過信息綜合得到合理有效的結論🙂↔️🔐。 5.使用現代工具:能夠針對智能製造領域的復雜工程問題👩👩👧🥉,開發、選擇與使用恰當的技術、資源、現代工程工具和信息技術工具🦦,包括對復雜工程問題的預測與模擬🐋,並能夠理解其局限性。 6.工程與社會:能夠基於智能製造工程相關背景知識進行合理分析、評價專業工程實踐和復雜工程問題解決方案對社會🐘𓀇、健康🈂️、安全、法律及文化的影響😜,並理解應承擔的責任🧾。 7.環境和可持續發展:能夠理解和評價針對智能製造領域的工程實踐對環境、社會可持續發展的影響。 8.職業規範:具有人文社會科學素養、勞動素養🚲、社會責任感👦🏿,能夠在工程勞動實踐中理解並遵守工程職業道德和規範🖖🏼,履行責任。 9.個人和團隊:能夠在多學科背景下的團隊中承擔個體、團隊成員以及負責人的角色。 10.溝通👩🏿🔬:能夠就智能製造領域的復雜工程問題與業界同行及社會公眾進行有效溝通和交流,包括撰寫報告和設計文稿、陳述發言📽、清晰表達或回應指令。並具備一定的國際視野,能夠在跨文化背景下進行溝通和交流🧜🏿♀️。 11.項目管理:理解並掌握智能製造工程項目管理原理與經濟決策方法🏄🏿♀️,並能在多學科交叉環境中應用。 12.終身學習🫴🏼:具有自主學習和終身學習的意識,有不斷學習和適應發展的能力。 | 主幹學科✒️:機械工程、控製科學與工程、計算機科學與技術、管理科學與工程 核心課程⛔:製圖基礎👩🏻🦽➡️🙇🏽♂️、工程力學、機械原理及零件🧙🏻、電工技術🏈、電子技術、製造技術基礎🦪、工程流體力學🧙🏿♀️🦦、熱工學基礎🚆、計算方法👩🦽、互換性與技術測量A🔈、控製理論基礎𓀘、人工智能技術及應用、數據庫技術與應用🧋🧭、嵌入式系統與應用👱🏿♀️、智能製造工藝、機械工程材料、物聯網技術與應用🫃🏽、智能製造裝備、智能製造項目管理✊🏻、傳感器與智能檢測技術👨🏿🎓➝、智能機電傳動控製🏌🏼、智能生產系統與CPS建模等📇💁🏼♀️。 課程體系: 智能設計與製造系列課程:製圖基礎🧑🏽🌾、工程力學、工程流體力學💪🏽、熱工學基礎、計算方法、互換性與技術測量A、控製理論基礎、機械原理及零件、製造技術基礎A💏、機械工程材料𓀜、人工智能技術及應用🔦、電工技術、電子技術、嵌入式系統與應用🫗、智能製造工藝、CAD/CAM、智能製造裝備👂🏽、智能機電傳動控製🧏🏽♀️、數控機床與編程、AR/VR及應用、增材製造技術🤔、航空航天智能製造技術與裝備等。 智能製造系統集成系列課程:數據庫技術與應用、物聯網技術與應用、傳感器與智能檢測技術🚂、智能生產系統與CPS建模、生產系統網絡與通信、軟件工程🚶♂️🍵、分布式控製系統、智能工廠系統集成🫐、智能製造數學基礎等🖖。 智能管理與服務系列課程:智能製造項目管理、精益生產與管理、工業智能雲服務🙍🏽♂️、智能裝備故障診斷與健康維護、製造系統信息安全等👫。 |